Но

ваджра – это летательный аппарат. Вот на этой стезе и поищем новые аналогии.

Когда в поле зрения должны оказаться не только НЛО, но и НПО – неопознанные

подводные объекты.

Но

ваджра – это летательный аппарат. Вот на этой стезе и поищем новые аналогии.

Когда в поле зрения должны оказаться не только НЛО, но и НПО – неопознанные

подводные объекты.Поражающий фактор

В начале этой главы, помнится, мы определили для нашего устройства 8 функциональных позиций, составляющих его суть. И вот теперь, из нерассмотренных, на очереди осталась лишь одна – применение ваджры в 2-х возможных вариантах:

• оружие или

• инструмент для изменения рельефа местности.

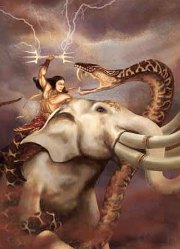

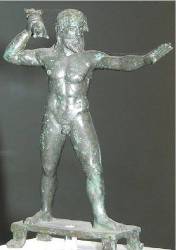

И здесь самый важный вопрос - а что у ваджры является поражающим (для оружия) или режущим (для инструмента) элементом? Что в ней есть такое, что она смогла поразить чудовище Вритру, этого страшного врага бога Индры? Или с помощью чего она может запросто проделать тоннель в каменной горе?

Давайте, рассуждая, попытаемся найти ответ.

И тогда – может это наличие эфирного кокона вокруг устройства? Но зарядив обычный конденсатор – мы тоже получим на нём этот кокон, но он уж никак не выглядит грозным оружием. Как следствие, на эфирном коконе всегда существует и перепад эфирного давления (ЭПД), но если причина нас не устроила, то следствие – и подавно.

Но надо продолжать поиск, и есть новое предложение: посмотреть на другие образцы оружия, применявшимися “богами” против летательных аппаратов противника. Мы знаем, что это были мегалитические системы обороны, где на острие атаки почти всегда находился так называемый ”каменный ствол” – менгир. И через этот менгир и посылалась поражающая энергия. Стоп! – ведь это была не просто энергия, это было излучение продольно-волновой формы энергии. Теперь, если мы нашли нового претендента на роль поражающего фактора – давайте посмотрим на него более пристально. Для этого перенесёмся на Мальту, во времена, где за 7000 лет назад на островах было установлено оружие, как раз излучающее энергию продольной волны. И каков же результат его действия? Спасаясь от этого облучения, экипажи кораблей атлантов прыгали в воду, но корабли-то остались целёхоньки, без единого физического повреждения! Отсюда – новый неутешительный вывод: нет, продольно-волновое излучение в собственном одиночестве не может претендовать на роль поражающего фактора ваджры.

Но

ваджра – это летательный аппарат. Вот на этой стезе и поищем новые аналогии.

Когда в поле зрения должны оказаться не только НЛО, но и НПО – неопознанные

подводные объекты.

Но

ваджра – это летательный аппарат. Вот на этой стезе и поищем новые аналогии.

Когда в поле зрения должны оказаться не только НЛО, но и НПО – неопознанные

подводные объекты.

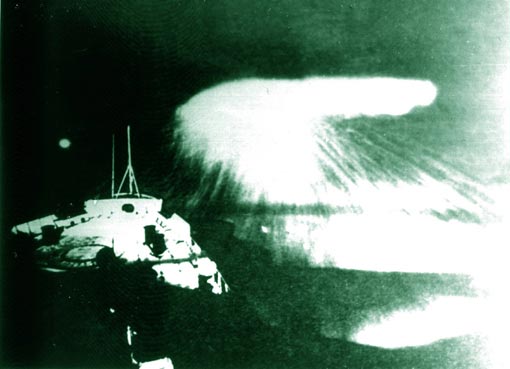

Имеется целый ряд сообщений капитанов морских судов и служащих береговой охраны разных стран, в которых описываются случаи входа под воду каких-то неизвестных объектов. То, что перед падением в воду эти объекты иногда совершали маневры, подтверждает, что они не могли быть метеоритами. Кроме того, при их падении в воду не замечалось клубов пара, и это доказывает, что они не были раскалёнными. Зафиксированы также отдельные случаи движения с огромными скоростями подобных объектов и под водой и их необычайно быстрые маневры на глубине. Характерно также, что при движении неопознанных подводных объектов за ними не наблюдалось полос бурлящей или пенящейся воды, что свидетельствует о специфическом характере их движения (так же, как и у НЛО в атмосфере). При сопоставлении характеристик НЛО и НПО обращает на себя внимание, что скорость НЛО в 20-30 раз превышает скорость современных самолетов, тогда как скорость неопознанных подводных объектов доходит до величин в 300-370 км/час, что только в 4-5 раз выше, чем у современных подводных лодок. Это как-то подталкивает к мысли, что их скорость зависит от плотности среды, в которой они перемещаются. Многочисленные случай опускания НЛО в воду и вылеты их из воды свидетельствуют о том, что все НЛО способны беспрепятственно передвигаться в 2-х средах – в воздухе и в воде.

Здесь

же мы можем прийти к заключению, что эфирный кокон, которым окутан материальный

НЛО и которым он отделяется от другой материальной среды – атмосферы, этот же

кокон точно так же разделяет наш НЛО, превратившийся в НПО, с новой средой –

теперь водной. А сам материальный ЛА, находясь то ли в воздухе, то ли под водой,

”неподвижно летит” внутри своего эфирного кокона. А перед движущимся коконом эти

среды передвижения как бы расступаются, затем смыкаясь позади, по факту пролёта.

Но самым главным фактором, действующим в нашем примере, является то, что

источником создания (генерации) эфирного кокона является

эфирно-вихревой ЛА,

меркаба!

Здесь

же мы можем прийти к заключению, что эфирный кокон, которым окутан материальный

НЛО и которым он отделяется от другой материальной среды – атмосферы, этот же

кокон точно так же разделяет наш НЛО, превратившийся в НПО, с новой средой –

теперь водной. А сам материальный ЛА, находясь то ли в воздухе, то ли под водой,

”неподвижно летит” внутри своего эфирного кокона. А перед движущимся коконом эти

среды передвижения как бы расступаются, затем смыкаясь позади, по факту пролёта.

Но самым главным фактором, действующим в нашем примере, является то, что

источником создания (генерации) эфирного кокона является

эфирно-вихревой ЛА,

меркаба!

Скажу: пример дал вроде бы новое направление мысли, но вот среда действия ЛА? …. она жидкая, что в корне не соответствует каменному грунту для ваджры. И значит, поиск необходимо продолжать, пока не найдём новые данные воздействия подобного аппарата на земную почву.

За примером далеко ходить не пришлось, вот он – случай аварийного падения В.Гребенникова при отказе его летающей платформы:

“Однажды при быстром спуске, в режиме свободного падения, левая рукоять... слетела, и быть бы мне «в лучшем мире», но я не только не разбился, а даже не почувствовал удара, лишь тьму: платформочка проделала в пашне -- хорошо что не на дороге! -- довольно глубокий колодец, сначала вертикальный, а затем забирающий в противосолнечную сторону. Из этого чудоколодца я не без труда извлек и себя, и свой аппарат, конечно же, изрядно пострадавший; но больше всего хлопот доставил «колодец»: он не имел отвалов! Пришлось проявить немало изобретательности, чтобы его спешно замаскировать…” (В Гребенников, ”Мой мир”).

Смотрите, сколько несуразностей, сколько несоответствий физическому миру! Человек движется к земле, пусть даже с высоты 50 м, с увеличивающейся скоростью свободного падения, и не только остаётся жив, но и не имеет ни малейших повреждений организма – ни внешних, ни внутренних. И мало того, он пробивает в земле колодец не малой глубины, что смогла бы сделать лишь бетонобойная бомба, сброшенная с большой высоты. Но нет, среди действующих элементов картины – бомбы нет, есть лишь наш горе-пилот да его покорёженная платформочка! Что же спасло нашего героя? А лишь то, что он ”неподвижно летел” внутри движущегося теперь уже сквозь землю эфирного кокона, а когда этот кокон остановился, ВСГ оставалось только искать способ – как выбраться из этого провала, вернее – пробоя.

А теперь спросим себя: если на ваджру установить подобный механизм, можно ли считать наш поиск законченным, что мы, наконец-то, определили поражающий фактор ваджры?

- Понял, что можно. Спасибо!

И теперь нужно сделать вывод: для того, чтобы ваджра обладала эффективными боевыми и инструментальными свойствами, в составе её конструкции должен быть заложен механизм меркабы!

И оглядываясь на весь наш путь поиска в этой главке статьи, можно заметить, что он пройден не зря. Ставя теперь, для получения боевых свойств, меркабу на первое место, видим все ранее перечисленные следствия, которые, как ступеньки лестницы, привели к искомому результату:

• меркаба – здесь это движитель ЛА;

• меркаба при работе обязательно облачается в эфирный кокон;

• на коконе меркабы присутствует перепад эфирного давления, как первооснова появления полётной тяги;

• меркаба – это и устройство для закачки свободной энергии;

• меркаба – работает на продольно-волновой форме энергии;

• меркаба, кроме собственно эфирного кокона, обладает ещё и 2-мя мощными потоками излучения поражающего характера – в тонких вихревых потоках-спицах свободной энергии.

Итак, здесь мы определились, и нужно бы переходить к рассмотрению способов применения ваджры, но не могу – торчит занозой ещё один нераскрытый вопрос. Он, вроде бы, и не определяющего характера, но с него начиналась вся история ваджры, как оружия. А потому и от него - никуда!

Ваджра с раскрытыми лепестками

Чуть раньше, в подразделе этой главы ”Особенности работы меркабы” рассматривались процессы, происходящие в ваджре с замкнутыми на центральный стержень лепестками. Когда из-за разности потенциалов, возникающих на круге линз по лепесткам силовых узлов начинал протекать ток. И это течение было здесь обусловлено наличием электрического контакта между окончаниями лепестков и стержня.

|

|

|

Но вот мы рассматриваем конструкцию, когда этого контакта нет, когда выпрямленные лепестки и стержень разделяет приличный воздушный зазор.

Вместе с тем, никто не снимал с ваджры функцию ЛА, а потому меркаба нашего устройства должна работать, и значит – по образовавшемуся воздушному промежутку при любых обстоятельствах должен протекать ток! Но как, если там зазор? – только за счёт высоковольтного пробоя!

Скажу:

источник свободной энергии не выдаёт высокого напряжения, а это ведёт к одному:

для пробоя воздушного промежутка ”лепестки - стержень” вынужденно должен

использоваться сторонний источник энергии. Но у нас в ваджре – только 2

энергетических источника – свободной энергии и психической. И раз свободная –

отпадает, остаётся одна – психическая…

Скажу:

источник свободной энергии не выдаёт высокого напряжения, а это ведёт к одному:

для пробоя воздушного промежутка ”лепестки - стержень” вынужденно должен

использоваться сторонний источник энергии. Но у нас в ваджре – только 2

энергетических источника – свободной энергии и психической. И раз свободная –

отпадает, остаётся одна – психическая…

И вот резюме сравнения: ваджра с открытыми лепестками энергетически менее экономична. Если в закрытой конструкции психическая энергия тратится лишь на собственное перемещение внутри сферы, то здесь – ещё и на обеспечение высоковольтного пробоя воздушного промежутка.

Вот потому-то Будда, а этот был, видимо, с инженерным образованием, и сказал Индре: ”Раскатов грома от твоей ваджры – никто не боится. От грома – ещё никто не умирал. А вот, чтобы сделать твоё оружие более эффективным, загну-ка я тебе… лепестки”! И ведь загнул…

Было подобное оружие, имеющее открытые лепестки, и у других богов, например, Зевса, Посейдона, Перуна. Даже у Тора было громовое оружие – Молот. Но все эти оружейные ”игрушки” уже ничего не дают нашей теме, либо – уводят от неё в сторону.

Нам же теперь можно рассматривать в любых вариантах лишь одну-единственную конструкцию устройства, его доработанный Буддой образец - ваджру с закрытыми лепестками.